Startseite

· Malediven allgemein

· Kulinarisches

· Atolle

· Pflanzen

· Landtiere

· Meerestiere

· Teil 1

· Teil 2

· Teil 3

· Teil 4

· Teil 5

· Teil 6

· Teil 7

· Teil 8

· Ökosystem

Korallenriff

· Schnorchelreviere

· Literatur & Linktipps

· Datenschutzerklärung

Ökosystem Korallenriff

Das,

was die Malediven zu einem der begehrtesten Reiseziele für Taucher

macht, ist vom Land aus lediglich zu erahnen. Die Farbe des Wassers

reicht in der Lagune von hellem Türkis bis zu dunklem Schwarzblau, wo

das offene Meer liegt. Dazwischen erstrecken sich Bereiche, die

dunkelblau sind und sich deutlich von den sie umgebenden helleren

Gebieten der Lagune abheben. An solchen Stellen sowie an den

Abbruchkanten um die Inseln herum befinden sich Korallenbänke. Sie sind

sehr artenreich und deshalb unter Wasser so etwas wie das Pendant zum

tropischen Regenwald an Land. Die Abbildung in diesem Absatz zeigt einen

solchen dunkleren Bereich mit Korallenbewuchs in der Lagune der

Ferieninsel Dhigufinolhu. Rund um die Insel beträgt die Wassertiefe

überall maximal etwa zwei Meter und der Boden der Lagune ist sandig. Der

vordere, dunkle Bereich ist nicht tiefer, sondern lediglich mit

Korallenstöcken bewachsen, deren wahre Farbenpracht man über Wasser zwar

nicht erkennen kann, die jedoch die helle Untergrundfarbe des Sandes

verdecken. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Das,

was die Malediven zu einem der begehrtesten Reiseziele für Taucher

macht, ist vom Land aus lediglich zu erahnen. Die Farbe des Wassers

reicht in der Lagune von hellem Türkis bis zu dunklem Schwarzblau, wo

das offene Meer liegt. Dazwischen erstrecken sich Bereiche, die

dunkelblau sind und sich deutlich von den sie umgebenden helleren

Gebieten der Lagune abheben. An solchen Stellen sowie an den

Abbruchkanten um die Inseln herum befinden sich Korallenbänke. Sie sind

sehr artenreich und deshalb unter Wasser so etwas wie das Pendant zum

tropischen Regenwald an Land. Die Abbildung in diesem Absatz zeigt einen

solchen dunkleren Bereich mit Korallenbewuchs in der Lagune der

Ferieninsel Dhigufinolhu. Rund um die Insel beträgt die Wassertiefe

überall maximal etwa zwei Meter und der Boden der Lagune ist sandig. Der

vordere, dunkle Bereich ist nicht tiefer, sondern lediglich mit

Korallenstöcken bewachsen, deren wahre Farbenpracht man über Wasser zwar

nicht erkennen kann, die jedoch die helle Untergrundfarbe des Sandes

verdecken. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Riffe, wie man sie rund um die Malediveninseln bestaunen kann, werden von Korallen aufgebaut. Solche riffbildenden Korallenarten können nur in warmen, lichtdurchfluteten Gewässern gedeihen, weshalb man sie ausschließlich in den Tropen findet. Oft werden Korallen irrtümlich für Gestein gehalten. In Wirklichkeit handelt es sich bei der harten Substanz jedoch um die Skelette winziger Tiere, der Korallenpolypen. Generation für Generation leben diese Tiere auf den Überresten (dem Kalkskelett) ihrer Vorgänger und sie errichten so in mühevoller Kleinarbeit die filigranen Gebilde, die man am Riff beobachten kann.

Diese

diesen sogenannten Hartkorallen bestehen aus massivem Kalziumkarbonat.

Geweih- und Hirnkorallen sind Beispiele für Vertreter dieses

Korallentypus. Hartkorallen werden auch als Riffbildner bezeichnet, ihre

Wachstumsrate liegt je nach Art zwischen fünf bis 25 Millimeter pro

Jahr. Daneben gibt es Weichkorallen an den Riffen der Malediven. Wie es

ihr Name bereits vermuten lässt, sind sie von weicher Konsistenz und

erinnern in ihrer äußeren Erscheinung oft an Pflanzen oder Bäume. Zu

ihnen gehört unter anderem die Blasenkoralle. Im Unterschied zu den

riffbildenden Hartkorallen sind die Weichkorallen vergängliche Wesen,

die nicht zur dauerhaften Bildung eines Riffs beitragen. Zudem benötigen

sie weniger Licht als die Hartkorallen und leben daher auch in dunkleren

und kühleren Meeresregionen sowie in größerer Tiefe. Die Abbildung in

diesem Absatz zeigt einige Hartkorallen sowie einen jungen weiblichen

Dunkelkappen-Papageifisch (Scarus scaber, links) und einen

Dreifleck-Preußenfisch (Dascyllus trimaculatus).

Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Diese

diesen sogenannten Hartkorallen bestehen aus massivem Kalziumkarbonat.

Geweih- und Hirnkorallen sind Beispiele für Vertreter dieses

Korallentypus. Hartkorallen werden auch als Riffbildner bezeichnet, ihre

Wachstumsrate liegt je nach Art zwischen fünf bis 25 Millimeter pro

Jahr. Daneben gibt es Weichkorallen an den Riffen der Malediven. Wie es

ihr Name bereits vermuten lässt, sind sie von weicher Konsistenz und

erinnern in ihrer äußeren Erscheinung oft an Pflanzen oder Bäume. Zu

ihnen gehört unter anderem die Blasenkoralle. Im Unterschied zu den

riffbildenden Hartkorallen sind die Weichkorallen vergängliche Wesen,

die nicht zur dauerhaften Bildung eines Riffs beitragen. Zudem benötigen

sie weniger Licht als die Hartkorallen und leben daher auch in dunkleren

und kühleren Meeresregionen sowie in größerer Tiefe. Die Abbildung in

diesem Absatz zeigt einige Hartkorallen sowie einen jungen weiblichen

Dunkelkappen-Papageifisch (Scarus scaber, links) und einen

Dreifleck-Preußenfisch (Dascyllus trimaculatus).

Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Als Nahrung dient den Korallenpolypen das Zooplankton, zu dem unter anderem Krebslarven gehören. Nachts stülpen sich die Polypen aus ihrem Skelett und strecken Tentakel aus, um das im Wasser driftende Zooplankton zu fangen. Viele Hartkorallen haben spezielle Ernährungsgewohnheiten entwickelt. In den Skeletten der harten Korallen leben neben den Polypen einzellige Algen, die sogenannten Zooxanthellen. Diese Algen nutzen das in das flache Wasser einfallende Sonnenlicht zur Photosynthese und versorgen dadurch die Korallenpolypen mit bis zu 90 Prozent ihres Nahrungsbedarfs. Sie liefern beispielsweise Zucker und Stärke. Auf diese Weise ist es Hartkorallen überhaupt möglich, in Meeresgebieten zu leben, die arm an Zooplankton sind.

Wo es Korallen gibt, siedeln sich Fische an. Die kleinsten von ihnen

leben zwischen den Korallenarmen und verstecken sich dort vor größeren

Fressfeinden, die man am Riff patrouillieren sehen kann. Einige

Fischarten haben sich darauf spezialisiert, Algen von den Korallen

abzuschaben. Darüber hinaus leben am Riff Korallenfresser wie die

Papageifische (siehe Foto rechts), die mit ihrem mächtigen Gebiss Stücke

aus Hartkorallen brechen, diese zermalmen und nach dem Verdauen der

Algen und Polypen feinen Sand ausscheiden, der an Land gespült

idyllische Sandstrände bildet. Viele der am und vom Riff lebenden

Fischarten stehen auf dem Speiseplan größerer Raubfische wie Barrakudas.

Diese wiederum ziehen Haie an, die man in den tropischen Meeren

gelegentlich als Schnorchler und Taucher zu Gesicht bekommt. So hängen

Großfische indirekt von Algen und Korallenpolypen ab. Am Hausriff von

Dhigufinolhu, meinem Feriendomizil im Süd-Malé-Atoll im Jahr 1998, habe

ich die typischen

Riffbewohner beobachtet. Dabei haben mich die vielen Papageifische

mit ihren starken "Schnäbeln" besonders beeindruckt. Da Wasser ein guter Schallleiter ist,

habe ich das laute Knirschen beim Biss in eine Koralle und das

anschließende Kauen der Papageifische deutlich vernehmen können.

Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Wo es Korallen gibt, siedeln sich Fische an. Die kleinsten von ihnen

leben zwischen den Korallenarmen und verstecken sich dort vor größeren

Fressfeinden, die man am Riff patrouillieren sehen kann. Einige

Fischarten haben sich darauf spezialisiert, Algen von den Korallen

abzuschaben. Darüber hinaus leben am Riff Korallenfresser wie die

Papageifische (siehe Foto rechts), die mit ihrem mächtigen Gebiss Stücke

aus Hartkorallen brechen, diese zermalmen und nach dem Verdauen der

Algen und Polypen feinen Sand ausscheiden, der an Land gespült

idyllische Sandstrände bildet. Viele der am und vom Riff lebenden

Fischarten stehen auf dem Speiseplan größerer Raubfische wie Barrakudas.

Diese wiederum ziehen Haie an, die man in den tropischen Meeren

gelegentlich als Schnorchler und Taucher zu Gesicht bekommt. So hängen

Großfische indirekt von Algen und Korallenpolypen ab. Am Hausriff von

Dhigufinolhu, meinem Feriendomizil im Süd-Malé-Atoll im Jahr 1998, habe

ich die typischen

Riffbewohner beobachtet. Dabei haben mich die vielen Papageifische

mit ihren starken "Schnäbeln" besonders beeindruckt. Da Wasser ein guter Schallleiter ist,

habe ich das laute Knirschen beim Biss in eine Koralle und das

anschließende Kauen der Papageifische deutlich vernehmen können.

Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

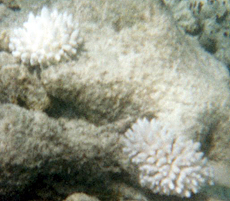

Die

Korallen auf den Malediven sind bei meinem Besuch im Juni 1998 zum Teil

in einem erschreckend schlechten Zustand gewesen. Etliche Korallenblöcke

nahe der Uferzone sind zerbrochen gewesen, weil Touristen sich mit den

Schwimmflossen zuvor achtlos auf sie gestellt hatten. In den tieferen,

gerade noch sichtbaren Bereichen der Riffkante hat man alte Ölfässer,

Müllbeutel sowie verlorene Anker erkennen können. Auf den Malediven ist

es bedauerlicherweise lange Zeit üblich gewesen, den Zivilisationsmüll

einfach im Meer zu versenken. In dieser Hinsicht hat zwar längst ein

Umdenken stattgefunden, was jedoch einen großen Teil der in den

Gewässern um die Malediven heimischen Korallenwelt nicht vor einer

anderen Gefahr bewahren kann: der Korallenbleiche, siehe Abbildung in

diesem Absatz. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Die

Korallen auf den Malediven sind bei meinem Besuch im Juni 1998 zum Teil

in einem erschreckend schlechten Zustand gewesen. Etliche Korallenblöcke

nahe der Uferzone sind zerbrochen gewesen, weil Touristen sich mit den

Schwimmflossen zuvor achtlos auf sie gestellt hatten. In den tieferen,

gerade noch sichtbaren Bereichen der Riffkante hat man alte Ölfässer,

Müllbeutel sowie verlorene Anker erkennen können. Auf den Malediven ist

es bedauerlicherweise lange Zeit üblich gewesen, den Zivilisationsmüll

einfach im Meer zu versenken. In dieser Hinsicht hat zwar längst ein

Umdenken stattgefunden, was jedoch einen großen Teil der in den

Gewässern um die Malediven heimischen Korallenwelt nicht vor einer

anderen Gefahr bewahren kann: der Korallenbleiche, siehe Abbildung in

diesem Absatz. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

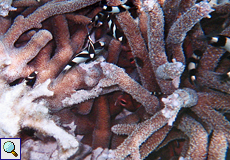

Als

das Klimaphänomen El Niño 1998 in Erscheinung getreten ist, hat es sich

mit bis dahin nie beobachteter Intensität ereignet. Die zerstörerischen

Auswirkungen des wahrscheinlich durch den Einfluss des Menschen

verstärkten natürlichen Klimaphänomens vor der Südamerikanischen

Westküste sind selbst im fernen Indischen Ozean zu spüren gewesen. Das

Oberflächenwasser hat sich stark auf geheizt und Wasserströmungen haben

ihre Fließrichtung ein wenig geändert. Dadurch ist das Wasser an den

Riffen der Malediven durchschnittlich ein Grad wärmer geworden. Die

Abbildung in diesem Absatz zeigt einen Korallenstock mit

Dreibinden-Preußenfischen (Dascyllus aruanus).

Foto: Juli 2002, Sun Island

Als

das Klimaphänomen El Niño 1998 in Erscheinung getreten ist, hat es sich

mit bis dahin nie beobachteter Intensität ereignet. Die zerstörerischen

Auswirkungen des wahrscheinlich durch den Einfluss des Menschen

verstärkten natürlichen Klimaphänomens vor der Südamerikanischen

Westküste sind selbst im fernen Indischen Ozean zu spüren gewesen. Das

Oberflächenwasser hat sich stark auf geheizt und Wasserströmungen haben

ihre Fließrichtung ein wenig geändert. Dadurch ist das Wasser an den

Riffen der Malediven durchschnittlich ein Grad wärmer geworden. Die

Abbildung in diesem Absatz zeigt einen Korallenstock mit

Dreibinden-Preußenfischen (Dascyllus aruanus).

Foto: Juli 2002, Sun Island

Die

in den Korallen lebenden Algen haben aufgrund der höheren

Außentemperatur aggressive Moleküle produziert, die den Korallenpolypen

geschadet haben. Deshalb haben sie die Polypen abgestoßen. Daraufhin

sind viele Korallen an Nahrungsmangel gestorben. Die Skelette der

Korallen verlieren durch einen solchen Prozess im weiteren Verlauf ihre

Farbe und werden weiß - daher rührt der Name der Korallenbleiche. In den

geisterhaft weißen Korallenriffen verschwinden mit der Zeit einige

Fische, weil ihre Nahrungsgrundlage nicht mehr existiert. Dies ist im

Jahr 1998 auch auf den Malediven geschehen. Zur großen Verwunderung der

Forscher sind die meisten Fischarten jedoch in der Nähe ihrer ehemaligen

Nahrungsquellen geblieben und sie haben sich innerhalb kürzester Zeit

nahrhafte Alternativen erschlossen, indem sie beispielsweise die Algen

gefressen haben, die sich rasch auf den abgestorbenen Korallen gebildet

hatten. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Die

in den Korallen lebenden Algen haben aufgrund der höheren

Außentemperatur aggressive Moleküle produziert, die den Korallenpolypen

geschadet haben. Deshalb haben sie die Polypen abgestoßen. Daraufhin

sind viele Korallen an Nahrungsmangel gestorben. Die Skelette der

Korallen verlieren durch einen solchen Prozess im weiteren Verlauf ihre

Farbe und werden weiß - daher rührt der Name der Korallenbleiche. In den

geisterhaft weißen Korallenriffen verschwinden mit der Zeit einige

Fische, weil ihre Nahrungsgrundlage nicht mehr existiert. Dies ist im

Jahr 1998 auch auf den Malediven geschehen. Zur großen Verwunderung der

Forscher sind die meisten Fischarten jedoch in der Nähe ihrer ehemaligen

Nahrungsquellen geblieben und sie haben sich innerhalb kürzester Zeit

nahrhafte Alternativen erschlossen, indem sie beispielsweise die Algen

gefressen haben, die sich rasch auf den abgestorbenen Korallen gebildet

hatten. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu

Kurze Zeit später haben sich die Korallenriffe der Malediven ein wenig

regeneriert. Dies ist schneller und umfangreicher geschehen, als die

Wissenschaft dies für möglich gehalten hätte. Die Selbstheilungskräfte

des Ökosystems Korallenriff scheinen enorm groß zu sein. Trotzdem wäre

es leichtsinnig, diese Kräfte zu sehr zu strapazieren, indem man die

Riffe in Zukunft noch stärker belastet. Noch ein derart starker El Niño

würde vermutlich einen Großteil der Korallen für immer töten.

Foto: Juli 2002, Sun Island

Kurze Zeit später haben sich die Korallenriffe der Malediven ein wenig

regeneriert. Dies ist schneller und umfangreicher geschehen, als die

Wissenschaft dies für möglich gehalten hätte. Die Selbstheilungskräfte

des Ökosystems Korallenriff scheinen enorm groß zu sein. Trotzdem wäre

es leichtsinnig, diese Kräfte zu sehr zu strapazieren, indem man die

Riffe in Zukunft noch stärker belastet. Noch ein derart starker El Niño

würde vermutlich einen Großteil der Korallen für immer töten.

Foto: Juli 2002, Sun Island